|

堀江 最初に(パネリストの)みなさんをご紹介する前に、少しこの100年を、チェーホフを振り返りながら、といってもそんなにたくさん映像があるわけではないのですが、まずちょっとチェーホフ的雰囲気のなかに入っていただこうと思いますので、最初に映像をご紹介したいと思います。これは私の手元にある個人の資料で、そんなにたくさんいいものがないのですが、それともう一つは演劇そのものの性質から見てなかなか映像化することが難しいと言います か、テレビ映画にしてしまいますとこれはもうテレビのドラマになってしまうし、なかなか難しいんですね。今回は少し古いところから、1940年にネミーロヴィチ=ダンチェンコが演出した、モスクワ芸術座の『三人姉妹』を見ていただきます。次に一気に50年跳びまして、1990年代の『三人姉妹』を見ていただきたい。ただしもちろん時間がありませんので、さわりを五分ずつです。五分と言っても、わかりやすいように最後の場面を五分間ずつ録ってありますので、ぜひそれをご覧になってください。

それでは最初に、まずモスクワ芸術座の1940年版ですけれども、これは1940年にネミーロヴィチ=ダンチェンコが新しく演出し直した『三人姉妹』を1958年に日本公演に持ってきたときの映像です。これはNHKの協力を得て映させていただくのですけれども、これから(映像が)出ますが、オーリャ、つまりオーリガの役をキーラ・ゴロフコさん、マーシャを、真ん中の人(マーシャがベンチに座っている場面がスクリーンに映っているのを指して)ですね、ユーリエヴァ、それからイリーナをマクシーモワさんが演じている、1958年東京での舞台の映像からです。一番最後の、軍医のチェブトゥイキンが、トゥーゼンバフ男爵が決闘で殺されたと言いに来る場面からです。これはNHKの映像ですから、下に字幕が出ると思いますので、訳は必要ないと思います。

<ヴィデオ上映>

堀江 今のはモスクワ芸術座のネミーロヴィチ=ダンチェンコ版、1940年演出のもので、演出はほとんど変わっていないそうです。1958年、日本の戦後最初の外国の公演がモスクワ芸術座だったわけなんですけれども、そのときの上演作品を映像化して残したものです。あとでご紹介しますが、 チュダコフ先生は1953年に、これの前のヴァリアント、別の女優さんのものですけれども、同じ演出でご覧になっているそうなので、あとでまたそのお話が出るかもしれません。

次に一気に50年間歴史を跳ばしまして、最近の、現在のチェーホフ劇を、同じ『三人姉妹』ですけれども、二つお見せしたいと思 います。一つは2000年に日本公演もありましたので、もしかしたらご覧になった方もおられるかと思いますけれども、モスクワのポクロフカ劇場という劇場がありまして、演出家はアルツィバーシェフという、いま52才くらいの演出家ですが、そのアルツィバーシェフが演出した『三人姉妹』を、これもやはり 全く同じ場面でご覧になっていただきたいと思います。この芝居は最初の一幕、二幕が実にユニークでして、一幕、二幕を現代の服装でやっています。

ポクロフカ劇場というのはもともと実験劇場だった時代がありまして、今はもうちゃんとした一つのホールになっていて客席があって舞台があるのですが、むかしは 住居の廊下を使って芝居をしておりまして、私たちが廊下の椅子に座っていると、現代の服を着たオーリガやマーシャたちが私たちを招いて部屋に入れてくれるわけですね。部屋に入れてくれると、そこでイリーナの名の日のお祝いが始まっている。お客にもその俳優たちと一緒に、舞台の上でお酒が出されたり、軽い食べ物が出されたりする。実際に私もそこに座ったことがありますが、私が飲んだのは本物のウォッカでした。おそらく俳優さんたちは水を飲んでやっていると思うんですけど、全く現代の服を着た人たちと一緒に我々観客もそこでお酒を飲んだりでき、そのまわりでイリーナの誕生日のお祝いが行われるのです。

二幕に入ってもそのような状態ですが、三幕に入りますと火事の場面のときに休憩がありまして、休憩のあと三幕になるといつの間にか『三人姉妹』の服装が19世紀末のものになっている。そういうふうな変化があって、最後の場面に来るんですが、場面は全く一緒です。トゥーゼンバフ男爵が殺されたということを、チェブトゥイキンが伝える、その場面から入ります。それでは、ポクロフカ劇場の『三人姉妹』です。

<ヴィデオ上映>

堀江 いまここで最後がどのように終わったかと言うと、最後のチェブトゥイキンの歌、へんな歌ですね、「タララ ブンビヤー、シジュー ナ トゥンビ ヤー、 どうせ同じことさ、どうせ同じことさ」というセリフは、ここではありません。ないのですが、新しくこの家に入ってきたナターシャ、アンドレイの奥さんのナターシャが最後、三人姉妹のろうそくを吹き消して終わるかたちになっています。ポクロフカ劇場の最後の場面では、その舞台と言うか、部屋ですけれども、部屋の向こう側、つまり奥に窓がありまして、カーテンも開けられていて、外が見えるわけですね。それはまさにモスクワの現代の街がその窓を通して見えているわけでして、そうやってこの場面は終わるかたちになっています。これがポクロフカ劇場の『三人姉妹』です。

もう一つ、これで最後にしますが、今度は、ポグレブニチコさんという演出家のつくっている『三人姉妹』です。ポグレブニチコさんは、前のアルツィバーシェフさんもそうなんですけれども、1960年代から70年代にロシアでたいへんな人気を博していました、タガンカ劇場という劇場があって、そのタガンカ劇場のユーリー・リュビーモフという演出家、お聞きになられた方もいらっしゃるかと思いますが、そのリュビーモフの演出助手をしていた方たちなんですね。ポブレニチコさんはいまは自分で、「スタニスラフスキーの家のそばの劇場」という長い名前の劇場を持っています。その「スタニスラフスキーの家のそばの劇場」でやっている『三人姉妹』の最後の場面です。多少説明が必要なのですが、これからやはりトゥーゼンバフが殺されたという話が出てきます。場面は全く一緒です。イリーナが「わかっていたわ、わかっていたわ」と言って、最後に「私は今から働くわ」というセリフがあるのですが、そのあとなんと、ここでは一番最後のオーリガのセリフ、「なんのために生きてるのかわかったらね」というセリフさえもありません。あとは見ていただこうと思います。

<ヴィデオ上映>

(背景に軍隊の指揮官の声、次にアダモの『雪が降る』が流れる)

堀江 最後の軍隊の命令というのは、よく「赤の広場」なんかで行われる、現代の、例えば革命記念日や軍人の日とかに行われる、スピーカーを通した命令でして、先ほどチュダコフ先生に確認しましたが、これは決して19世紀の軍隊の命令ではない。命令のかたちもちょっと違ってきているようです。それで最後は、アダモの『雪が降る』で終わっています。本当にアットランダムに、というか、私の手元にこれだけしかないからお見せできないわけで、もっとたくさん映像があればもっと様々な『三人姉妹』をご覧に入れたいのですけれども、私の手元にあるのはこの三作だけです。もしなにかお持ちでしたら私のほうにぜひご一報お願いしたいところです。貴重な資料ですし、やはり映像で残しておきたいので、なにか『三人姉妹』の映像でもありましたら、ぜひ教えてください。

手元にはこれだけしかないのですが、やはりそれでも非常に歴史的な、この50年の幅というものは感じていただけたかと思います。ロシアにおいても、100年の歴史のなかでチェーホフ劇が非常にある意味で自由に、そして新しい解釈で行われている。先ほど第一部で韓国の方、日本の演出家の方、作家として活躍されている方のあいだで、様々なチェーホフの表現と言いますか、チェーホフをどう表現するか、という話がありましたけれども、ロシアでもそのようなかたちでもって、目新しい表現が生まれている。最後にチェブトゥイキンという軍医についてですが、たまたまここに来られている(パネリストのうちの)真ん中のマルツェーヴィチさんは、マールイ劇場の俳優さんですけれども、今度の『三人姉妹』のなかでまさにこの軍医のチェブトゥイキンの役を演じておられます。2004年の最新のチェーホフ劇はどうなっているのか、というのが10日くらい先になるとこの劇場で見られることになっておりますので(2004年10月2日〜11日のマールイ劇場による『かもめ』『三人姉妹』[ユーリー・ソローミン演出]の公演を指す)、ぜひ見ていただけたら、と思います。マルツェーヴィチさんのチェブトゥイキンのお話も、あとで個人的に聞きたいことがありますので、伺おうと思います。特にこの作品に一つ一つコメントをつけていくということはしません。

本当はもっともっと見ていただきたいんですけれども、時間の都合上この長さしかお見せすることができないので、最後の典型的な場面だけを選びました。そこで、現代ではもちろんロシア以外でも、ユネスコの発表では最近シェイクスピアを抜いたんじゃないかと言われるくらい、チェーホフ劇の公演の数が増えていますが、現代にチェーホフがどうしてこんなに上演されるのか、といった大きな問題から、紹介を兼ねて、まずはチュダコフ先生にお話願おうと思います。

チュダコフ ここでみなさんにお話できることを大変うれしく思います。1960年に日本でこれほどチェーホフの人気があるということを伺ったときには大変驚いたのですけれども、いまはそのことにも少しずつ慣れてきました。チェーホフは日本だけではなくて、世界中で人気があります。そのドラマツルギーがどうして劇作家のなかでもこれだけ人気があるのか、ということについて堀江先生はいま質問を出されました。なぜこのように世界で人気があるのか、チェーホフが喜ばれるのか、ということについてですが、それは世界中が思想というもの、社会主義はいいとか、市場経済であるとか、グローバリズムであるとか、そういったものを主張するのに疲れてしまった、ということがあります。そういう思想を主張するということをチェーホフはしません。チェーホフは問題を提起します。そして、彼は言っていますけれども、作家のすることは問題を提起することであって、それをどのように解決するのか、ということを扱うのは作家ではなく陪審員である、つまり民衆である。

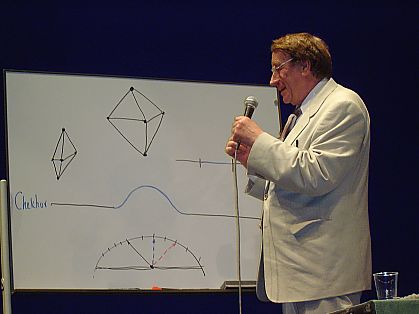

チェーホフの作品に出てくる登場人物というのは、この人はいい人、この人は悪い人、ということではなくて、それぞれが非常に複雑な性格を持っていますし、トレープレフについて、これは肯定的な人物なのか否定的な人物なのかということは言えないですし、トリゴーリンにしても非常に複雑な人間です。そのように多様な内容を持っていますので、その時その時の時代の演出家たちが自由にその時代が求めているものに合わせたような、その時代の解釈の演出をするという自由を持っています。しかしそういう自由さがあるといっても、よく最近の演出家たちがやることですけれども、なんでもかんでもそこに放り込んでもいいということではありません。はっきりした、しっかりした芸術的な構成を持っています。(チュダコフ氏は立ち上がって、背後のホワイトボードに描かれた図形に注意を促す。ホワイトボード上部にはひし形が二つ描かれており、どちらのひし形も各頂点はひし形 内部の一点と結ばれ、各頂点と内部の一点は黒い点で強調されている。)

今、お見せしてわかったと思いますが、私は絵があまりうまくないんですけれども、このように黒い点で描かれたような固定された部分はあるものの、全体の構造としては自由に動くことができる、という構成になっているんです。しかしこの固定点は動かしたり、ばらしたりすることができない。そこを外してしまったら、その作品、戯曲はとろけてしまうというわけです。それから、それまでの劇作家にあったように、始まりがあって終りがあるというような、はっきりとした始まりもはっきりとした終りもありません。そのことも、ここで描きました固定されている点のひとつです。それから、色々なエピソードが入っているんですけれども、それ自体が筋の発展にどのような意味を持つのか、理解できないようなものがたくさんあります。

例えばソリョーヌイという登場人物がチェレムシャーという食べ物のことを色々話し始めますけれども、これもやはり筋に直接の関係をもっているものではありません。それが意味を持つのは、それまでに何があったか、その後になにがあったか、ということにつながりがある、というだけです。(ホワイトボードに横線を引いて)たとえばここに横線が書いてありますけれども、これまでの戯曲では、この線は現実と言うか、生活、我々が生きているということであって、また、(横線の中心部を縦線で一定の線分に分け、その上部にあたる範囲に弧を描いて)いま弧を描きましたけれども、この部分を劇作家は取り出して、挙げて見せているということです。その前、そこまでに至る部分になにがあったか、その挙げられた部分のあとになにがあったか、ということは知りません。

チェーホフの場合には、その線を切らずに、つなげたままで、前も後ろも持ったままで見せる。(ホワイトボードには「Chekhov」と端に記された、中心部が弧を描くように上部へ膨らんだ横線が描かれており、それに注意を促しつつ)チェーホフの場合にはこの生きていることという長さが、この線が、全然切られないで、つないだままで持ち上げてみせられた劇を見ることになるため、それを下ろした時点で劇は終わっているけれども、その先にも生は続いている。そしてその劇で見えていない部分に、それ以上に大きな戯曲が一緒に存在している、そういう世界がある、というのがチェーホフの戯曲です。

例えばプロトポーポフとナターシャの関係というのは、私たちが劇で見ている部分より前にもあったかもしれないし、後にもあるだろう。そういう部分がそのまま後ろに隠れている。そういう書き方をしてあるので、演出家は非常に大きな可能性を持つことになります。書かれている部分より前の生活や、書かれた部分の後に続く生活を呈示する可能性を秘めた戯曲が、出来上がりうるわけです。チェーホフの考えというものは、(ホワイトボード下には半円が描かれており、弧の上にはいくつもの点が記してある。半円の中心の点から弧の上の点に向かって三本の矢印が伸びている図を指して)ここで書かれた時計の針のようなものですけど、この矢印であるとすると、これは一点に留まっているのではなく、常に揺れ動いているものなので、いまその針がどこにあるか、というのは理解することができない。チェーホフの劇にはそういう多様性が、色々な意味があり、生きていることの多様性が反映されているので、いま我々が生きている世界がまだ先まで続くのであれば、今後何年も、何世紀にも渡って、演じられ続けられるのでしょう。

堀江 ありがとうございました。またこのお話については、会場からもしご意見がありましたら、この絵を利用してお話していただけたらと思いますが、とりあえず次の方に進んでいきたいと思います。

次にお話いただくのは、先ほども少し申し上げましたが、(2004年)10月2日からこの劇場で始まるマールイ劇場の公演、『三人姉妹』のチェブトゥイキンを演じられるマルツェーヴィチさんです。今回演出家のソローミンさんが急な用で来られなくなってしまったため、マルツェーヴィチさんに急遽来ていただいたわけです。

マルツェーヴィチさんは、プロフィールに書いてあると思いますが、ロシアのたいへん有名な俳優さんでいらっしゃいまして、たとえば映画でも古いものですが、『赤いテント』などに出演なさって、映画や舞台でたいへん活躍されております。今回は チェプトゥイキンを演じられるわけですが、チェーホフと言うと必ずモスクワ芸術座という名前が浮かび、また、マールイ劇場というのは、マールイ劇場の入り口の横にオストロフスキーの銅像が立っている、まあ、あれは座っている銅像なので、座っておりまして、古くからオストロフスキーの劇場と言われておりますけれども、最近チェーホフ劇で非常に大きな成果を残しております。すこしそのあたりで、マールイ劇場とチェーホフとの関係などについて、お話願えたらと思います。

マルツェーヴィチ みなさん、こんにちは。こうやってこの会場を前にいたしますと、あと数日経って、私ども国立マールイ劇場の『かもめ』と『三人姉妹』の出演者、スタッフが日本に来て、ここで少し稽古をして公演をすると実感し、たいへん興奮します。本来であればこのシンポジウムには、私の代わりにマールイ劇場の芸術監督のユーリー・ソローミンが出席をして出演する予定でしたが、しかし『かもめ』に出演する俳優が何人か病気になってしまいまして、新しいメンバーで稽古をして日本公演をするということで、その準備がたいへんなことになってしまいましたので、ソローミン芸術監督のシンポジウムのための来日ができなくなりました。しかし、みなさまにはぜひよろしくと、またこのシンポジウムがたいへん実り多いものになることを祈っております、というメッセージを携えて参りました。

さて、この10月初めのマールイ劇場の公演ですが、『かもめ』のニーナを全く新しい女優が日本で公演することになっておりますし、バビャチンスキーという、俳優としては新人ではないのですけれども、いままでとは違うメンバーが入っておりますので、『三人姉妹』も含めてぜひみなさんに楽しみにしていただけたら、と思っております。それでは、マールイ劇場とチェーホフの作品、ということでお話したいと思います。そもそもマールイ劇場がなぜチェーホフの作品を手がけるようになったのか、現在何本の作品を私どもが定期公演等しているのか、そして、マールイ劇場におけるチェーホフ劇の特徴といったものについてお話したいと思います。

いまの私たちのこの人生、暮らしというのは容易ではない、複雑なことになっているわけですけれども、なぜそのような日常に身をおきながら私たちがチェーホフの劇を愛しているのか、ということについてお話しできたらと思います。また、第一部に関する感想も申し上げたいと思います。休憩前の第一部、私は客席でみなさんと一緒にパネリストのお話を聞きましたし、いくつかの公演のヴィデオ作品を見ましたので、それについての印象なども含めてお話していきたいと思います。さてこのシンポジウムはチェーホフが亡くなって100周年ということを記念して行われているわけですけれども、この、亡くなってから100年、ということ自体に既に大きな「印」があると思います。すなわち作家自身は亡くなったけれども、その後、全世界に向けての彼の精神面での、魂としての生活が始まったということを意味するからです。そしてこれはおそらくたいへん大きな愛情から来ているものだと思います。また謎を解いていきたい、ずっと謎を解き続けていきたいという気持ちからも来ているのだと思います。全世界が魅了されているということにより深く入り込んでいきたいという気持ちの表れだと思います。

たとえばレフ・トルストイやプーシキンの作品といったものが、最近特に我が国ではテレビの連続ドラマとなって、テレビで公開されています。そしてこういった作家や作品について、テレビの画面から、人びとはたいへん奇妙な不思議な言葉を発するようになりました。トルストイとチェーホフの関係についても最近かなり話題になっております。私自身、このトルストイとチェーホフの関係についてはそれなりに勉強し、理解しているつもりですけれども、トルストイもチェーホフも、相手に対して、作品をつくっていく人間としての、クリエイターとしてのそもそもの立場、才能というものは認めていたと私は思っております。トルストイはチェーホフには宗教への窓がないとも言いましたし、またチェーホフはトルストイと特に会おうはしなかったとも言われております。それと同時にトルストイはチェーホフの『かわいい女』という作品を非常に愛していましたし、またチェーホフはトルストイの知恵、洞察力、本当の意味でのロシアの作家としての力を認めていたわけです。

そして、先ほど第一部のほうで見せていただいたヴィデオでは、俳優たちの演技、仕事にはずいぶん面白いものがあると感じました。しかしながらチェーホフの作品を作り替えるということには、私自身の気持ち、魂と呼応するところがほとんどありません。例えばミケランジェロが創ったアポロンの彫刻、あるいはラファエロが描いた作品、システィナのマドンナといったものを作り直すというのは、どういうことなのでしょうか。そういうことをするのなら、自分で新たに戯曲を描いたほうがいい、そうするべきだと私は思います。

それと同時に現在モスクワでは、例えばテネシー・ウィリアムズ『かもめ』という戯曲が上演されていることも知っています。 そして、メタファーには様々なものがありますが、現代のモスクワではチェーホフの作品が色々なかたちで数多く上演されています。ある劇団、劇団の名前はここでは挙げたくありませんけれども、そこで上演されているチェーホフの作品というのは、『三人姉妹』などもありますけれども、姉妹三人揃いも揃っていわゆる落ちた女である。そして男爵は常に酒に酔っているし、なにかあるとすぐにタップダンスを踊りだす。ヴェルシーニンは、妻をさんざんな目に遭わせているので、完全に狂気に陥ってしまった。そういうふうな作品になっています。私どもマールイ劇場に関しましては、チェーホフに対する、そしてチェーホフの作品、戯曲に対するアプローチ、チェーホフのドラマツルギーに対する見方というものは、(上記の劇団のものとは)まったく違うものであります。ですから、公演が始まって見に来ていただければ、私どもマールイ劇場が数十年間に渡って、もしかすると数100年間に渡ってとり続けている姿勢というものを、みなさんの目で確認していただけると思います。

さて、それではマールイ劇場とチェーホフの関係についてお話ししていきたいと思います。私どもマールイ劇場とチェーホフとの良好な関係は、実はすぐに確立されたわけではありません。チェーホフは、たしか28才のときだったと思いますけれども、『イワーノフ』という戯曲を持ってきました。それを読んだエルモーロヴァという大女優が、この戯曲はマールイ劇場にはふさわしくないと言って上演を完全に拒絶しました。ということで、これ以降チェーホフの生前に、マールイ劇場で彼の戯曲が上演されるという機会は完全に失われてしまったのです。もっとも、ソロヴィヨーヴァというモスクワの批評家から聞いた話ですけれども、その後大女優のエルモーロヴァはスタニスラフスキーが演出した『三人姉妹』を見て非常に感動したということです。さて、1950年代になって、マールイ劇場ではまず『イワーノフ』が上演されました。演出したのはボリス・バーボチキンという人です。そして、キャストも全員が名優揃いでした。名前を挙げますと、ツァリョフ、ジャーロフ、ヴェーリホフ、セルゲーエフです。そして主演女優は、これもたいへん素晴らしかった、女優のコンスタンツィア・ロエクでした。

まず、みなさまに申し上げたいのは、マールイ劇場というのはいつの時代にも、まず俳優の劇団であったということです。俳優を通してその戯曲の作者の考えというものを観客に伝え、今の人びとの生活、今の暮らしに語りかけ、そして今の暮らしをどう考えればいいのか、という作者の考えを俳優が伝えていく、という劇団でした。ニコライ・オフロプコフという、これも大変な名優で、なおかつわたしの教師でもあった人ですけれども、彼の有名なセリフに、俳優というのは単なる俳優ではなく、俳優閣下である、という言葉があります。こういうわけで、バーボチキン、この人自身たいへんな名優であったわけですが、彼の演出した『イワーノフ』が1950年代にマールイ劇場で上演されたわけです。そしてこの作品は観客のあいだでたいへんな人気を博しましたけれども、しかしバーボチキンはこの前にもいくつか作品を演出していましたが、彼はいわばゴーリキイ的な戯曲の演出を得意とする人で、社会的な内容、あるいは社会志向をしている、そして非常に力強い、色彩も非常にコントラストのある、激しい色調の演出ぶりでありましたから、現代において私たちがチェーホフに抱いているイメージからは非常に遠い演出でした。

1970年代になりますと、マールイ劇場では『桜の園』が上演されました。演出をしたのはイリインスキーです。さて、この1970年代のイリインスキー演出の『桜の園』ですけれども、これはおそらくマールイ劇場が上演する作品において初めてチェーホフ的なものが出ていた作品だと思います。完全にチェーホフ的とは言えないかもしれませんけれども、チェーホフ的なものがフラッシュのようにいくつかの場面で非常によく表れていた作品でした。まず第一幕ですけれども、これは見ている人を完全に魔法にかけるように魅了するような舞台でした。非常に濃い空気が感じられる舞台だったわけです。この部屋の、建物の向こうには桜の園があるということが、見ていると本当に実感できるような舞台でした。朝です。人びとは屋敷の主であるラネースカヤが帰ってくるのを待っています。そして、彼女が登場するわけです。

そしてまた、演出したイリンスキーという名優が演じるフィルスの登場する場面というのもたいへん素晴らしく、天才的な登場でした。本当に驚くばかりのチェーホフ的なもの、繊細なものが全て出ていたわけです。しかし第二幕になりますと、完全に調子は変わっていました。第三幕も、第二幕と同じような、第一幕とはまったく違った演出の仕方になっていました。しかし第四幕になりますと、第一幕の魔法のような雰囲気が再び戻ってまいりました。内面的な世界、悲劇的なもの、人びとのやさしさ、繊細さ、どんな人でも必ず持っている孤独というものが表れており、完全なチェーホフ独特の世界と言えるものが舞台を支配したわけです。この演出による『桜の園』は今でも私どもの劇団のレパートリー作品として上演されておりますので、この客席のなかにも何人かモスクワでご覧になった方もいらっしゃると思いますし、また日本公演も行ったヴァージョンです。

しかし人生は人生であり、世代交替というものがどうしても起きてしまいます。以前の私たちの先輩たちが舞台を去り、そして、ソローミン氏が芸術監督となったわけですけれども、芸術監督になってからのソローミン氏は、まるで取り憑かれたかのように、チェーホフの戯曲全てをマールイ劇場で上演するということを決めたわけです。まず、モローゾフの演出で『森の精』が上演されました。この、モローゾフ演出の『森の精』ですけれども、非常な好評を博していました。そしてその後に上演されたのが、セルゲイ・ソロヴィヨフという映画監督が演出した『ワーニャ伯父さん』です。当初はソローミン兄弟、ユーリー・ソローミンとヴィターリイ・ソローミンの二人が、この『ワーニャ伯父さん』のなかで仲良く共演していました。

しかしその後、ヴィターリイ・ソローミンが演じたヴォイニーツキイ、ワーニャ伯父さんの役を私が引き継ぐことになりました。この『ワーニャ伯父さん』ですけれども、まず、美的な観点からたいへん素晴らしいお芝居であります。人びとの魂というものが非常によく感じとれる芝居であり、人びとの考えていることが舞台のうえから響き渡ってくるようなお芝居です。また、レベンターリという美術監督の発案で、舞台に様々な花が登場するわけですけれども、それもたいへん美しいし、また、庭の光景というのもたいへん美しい舞台に仕上がっております。そして、第一幕の終りにボルゾイ犬にも似た犬というものが舞台に登場します。この『ワーニャ伯父さん』については、私は非常に長く話すことができます。それは、このワーニャという主人公を私自身が演じたからです。そして、一番重要なのは、この『ワーニャ伯父さん』でワーニャを演じたことで、なぜ美術監督のソローミンがチェーホフの戯曲全てをマールイ劇場で上演すべきだと考えたかが、理解できたということです。

というのは、チェーホフの戯曲においては、何よりもまず人間、だからです。どういった社会的機能を担っているか、どういう役職、職業に就いているか、ということは二の次であって、自然としての人間というものが、チェーホフにとっては一番大事だったわけです。草と同じような、水と同じような、そして空と全く同じような人間です。神に創られた存在としての人間。しかしそういった存在である人間が、なんらかの思想や考えに取り憑かれることによって、いわばコップのなかの嵐が起きてしまう、ということも描かれるわけです。しかしその嵐が、お互いに抱擁し合い、お互いにキスをし合うことによって終わり、また人生が続いていく、というふうに人間が描かれているのがチェーホフの戯曲であると実感しました。

そしてそのあとヴィターリイ・ソローミン演出の『イワーノフ』が上演されましたが、ヴィターリイ・ソローミンは亡くなってしまいました。たいへん優れた俳優であった彼が亡くなってしまったことで、戯曲そのものの上演がされないことになってしまいました。そうして私たちはつい先日『三人姉妹』を上演しました。この『三人姉妹』を携えて、あと数日後から日本公演を開始するわけでありますが、マールイ劇場という私たちの劇団は日本にたいへん多くのものを負っています。まず、プロデューサの阿部義弘さん、そして今は亡き黒澤明監督などがマールイ劇場の伝道者として、日本で何年も、何十年も私たちについてお話をしてくださっているからです。

さて、『三人姉妹』では、私は稽古の初日からチェブトゥイキン役として参加していました。演出をしたユーリー・ソローミンですけれども、この『三人姉妹』のセリフのひとつひとつを本当に事細かに分析していました。ソローミンの基本的な姿勢とは、この『三人姉妹』の演出家はチェーホフである、というものでした。すなわちその雰囲気、気分、時代というもの、そして美しい、素晴らしい人びとというものを舞台の上で表現したい、というのが演出家の意図であったわけです。そしてチェーホフの戯曲では、例えば『三人姉妹』であれば私たちの目の前で素晴らしい一家が崩壊していきます。他の戯曲でも、この素晴らしい一家の崩壊というものが起きています。例えばフィルスですけれども、私たちの目の前でほとんどぶたれるようにして死んでいってしまうし、男爵トゥーゼンバフも決闘で亡くなってしまいます。コンスタンチン・トレープレフは観客の目の前で自殺をするし、イワーノフも自殺する。ワーニャ伯父さんは終末近くには、生きてはいるけれども死人同様になっており、『森の精』のヴォイニーツキイも全く同様です。

なぜチェーホフは戯曲の終末をこのようにするのか、ということは、見ている人に色々なことを考える糧を与えてくれます。そしてチェブトゥイキンですが、チェブトゥイキンはソクラテスのようなことを言います。私は何も知らないということを知っている、あるいは、だからってどうなるんだ、どうでもいいじゃないか、そのようなことを言います。人生との別れというものを思い出してみましょう。チェーホフ自身のことですが、つい先日ロシアの中央テレビでチェーホフについての番組があって、有名な研究者が発言をして、チェーホフは死ぬための旅に出かけるにあたって、これから自分はくたばりに行くんだ、と言ったということです。

第一部でも言及がありましたが、本当に息を引き取る直前にシャンペンを飲んで、「私は死ぬ」とドイツ語で言って亡くなったんです。そういうわけで人生は終わってしまったわけです。続きというものはありません。残ったのは夢だけ。200年後にはどうなるのか、という夢だけなのですが、そういった夢も現実と衝突し、悲劇が起きるのです。

今マールイ劇場で私たちが稽古をしている芝居というのは、『結婚、結婚、結婚』という題名になりまして、チェーホフの三つのボードビルをまとめたものです。初演は10月になります。スタニスラフスキーがチェーホフを評した言葉に、人間のなかで最も素晴らしい人間だった、というものがあります。この「最も素晴らしい人間」というのは、チェーホフの作品を解くための数式であると思います。最も優れた、最も誠実な人間、そしてまた、どのような作者であっても個人としての資質、自分の心、魂が必ず作品に込められていますので、チェーホフの個人としての資質を知ることもまた、作品の謎を解くための鍵になるかと思います。どうもありがとうございました。

堀江 ありがとうございました。それでは、(マルツェーヴィチ氏の)左にいらっしゃいます、牧原先生にお話しをお願いしたいと思います。プロフィールはお配りしていると思いますが、最近立て続けにチェーホフの旅、あるいは越境というテーマで本を出しておられます。チェーホフは文学、そして戯曲という ように、ジャンルの違う分野で作品を作っていたわけですが、そういったジャンルの越境、あるいは時代との関連では時代からの越境などといった観点から、チェーホフについてお話願いたいと思います。

牧原 せっかく素晴らしいパネリストのみなさんがいらっしゃっているので、私の話はなるべく節約していきたいと思います。この10年間くらいのあいだに、チェーホフの生涯の足跡をできるだけ辿ってまいりました。そこで感じ、考えたことを、越境というキーワードをもとにお話しして、チェーホフという人間の、あるいは作品の現代性というものにアプローチしていきたいと考えます。チェーホフの足跡を辿って実感したのは、彼がこんなに旅をしていたんだ、ということです。しょっちゅう旅に出ていて、それも大きな旅をしていたということを、実際に歩いてみて実感いたしました。

彼が生まれたタガンログからロシア国内全部、それからヨーロッパ、バーデンワイラーで亡くなるわけで、その44年間の、長い生涯ではないんですけれども、その旅をずっと辿ってまいりました。それも亡くなって100年ということですから、100年以上前、ロシアではまだモスクワとペテルブルクやウラルの山のあたりくらいしか鉄道などできていない時に、馬車と船だけで旅行をしていた。しかも彼はモスクワ大学の医学部を卒業するわけですけれども、卒業したとたんにもう喀血しているわけですね。ですから、肺結核で喀血を繰り返す身でありながら、しょっちゅう旅行する、チェーホフはそういった旅の人だったんです。苦虫を噛みつぶしながら書斎にこもって短篇小説や戯曲を書いていた作家というより、本当に行動的な作家だったということを痛感したわけです。

彼は学校を卒業してすぐに、20代から相当有名な作家になって、いわゆる80年代の作家のなかでどんどん群を抜いていく。それから医者になりますが、あまり診療費も取らないで治療するものですから、親切な医者ですね。そういう、流行作家で独身者で、かつ親切な医者でもある。身長も高くて180センチですからね、ハンサムで、しかも非常にユーモアがあって、インテリジェンス。そういう彼の周りには若い作家、編集者、音楽家、俳優などがすぐに集まってくる。もちろん魅力的な女性たちもですね。若い人たちばかりではなくて、大文豪のトルストイら、大芸術家たちが突然彼の家を訪ねてくる。彼の周りではいつも冗談や笑い声が絶えないんですね。その一方で彼には二人の兄がいまして、とても優秀な兄たちで、一人はモスクワ大学の物理学に行きます。一人は美術学校に行って、これもたいへん才能を買われた絵描きだった。この二人はあっという間に酒浸りになってアル中になってしまう。目の前に反面教師が二人ということで、三男坊の彼がやむを得ず、一家の面倒を全部見る宿命を一生負うことになります。

そんななかで彼は1年に100本くらいのペースで作品を書いていたわけですが、そういう日常の枠から飛び出して、旅に出て、日常のなかから外れることで、作家としての自由と孤独を取り戻す。そういうことが彼の作家としての土台となっていたわけです。 そういう日常のやりきれなさ、自分が名誉を持ち、流行作家であるということも含めたやりきれなさから離れて、遠くからものを見る、色んなことから距離を置いてものを見るという作家の目も鍛えられたと思います。その典型的なのが1890年、30才になったときに、1年間はもう何も書かない、筆を折ると宣言し、なにもかも放り出して旅に出たことです。これがシベリア、サハリンの旅です。

まったく不毛の大地のシベリア、流刑の島のサハリンに、1年間出てしまったのです。チェーホフが帰った翌年からシベリア鉄道は作り始められるわけですから、シベリア鉄道はまだほとんどない。私もサハリンで半日くらいは歩きましたけど、ロシアの道っていうのはすごいものです。チェーホフが罵倒しきってますけれども、夏はもうもうたる日差し、冬の雪解けのころにはどうしようもない泥沼。そのシベリアを1万キロ、2ヶ月半かけて横断する。そしてサハリン島に渡ると囚人の家を一軒一軒訪ね歩いて、1万サンプルの実態調査をするわけです。街頭アンケートなんかじゃなくて。それを1ヶ月半。海が凍る前、10月の半ばくらいに今度は灼熱のインド洋を廻って、モスクワに帰ってきますが、それがその年の12月の半ばです。8ヶ月半に渡って、いわば地獄の旅を見、自分で体験した次第です。これは考えただけでも並大抵ではない、強靭な意思です。

これはたいへんな旅なんだけれど、なお驚かされるのは、その3ヶ月後にペテルブルクのスヴォーリンというお金持ちと一緒に国際列車に乗ってウィーンからイタリアへ古都巡りをやった。それからコート・ダジュールへ行って、ニースでイギリス海岸という、いいプロムナードがありますけれども、そこの最高級のボー・リバージュというホテルに泊まって、そこから馬車でモンテ・カルロへ行って、ルーレットなど博打をやる。この旅を2ヶ月半やって帰ります。だから天国と地獄といったような、このダイナミックな落差の旅を、わずか1年半足らずのあいだにやるわけです。それが全部チェーホフの身に入っていく。シベリア、サハリンにいるあいだ彼はなんにも作品を書いていません。書かないということで行ったわけだから、それは強固な意志でもって、書かなかった。帰ってきて、それでは書くものは変わったかというと相変わらず、以前と同じで身の回りの人たちのことだけを書くんですね。現在の身の回りにいる冴えない人たちの悲しさ、健気さ、つかの間の喜び、怒り、大真面目にそうするしかなかった愚かさ、滑稽さ、それをチェーホフは書く。そういったことを遠くから、天国と地獄のあいだから見るというのが、チェーホフの作家としての視点なのです。冴えない人たちの日常の健気さや愚かさというのが、彼の言う悲劇だったのです。

先ほどもシェイクスピアの話しが出ましたけれども、『リア王』、『マクベス』、『シェイクスピア』は悲劇、『真夏の夜の夢』は喜劇、『リチャード三世』は歴史劇というようにジャンルがありますけれども、チェーホフにはジャンルという境界が全くありません。ジャンルからの越境ということであります。日常からの越境、作品のジャンルからの越境、芝居だけではなくて、小説と戯曲の境もない。彼には一幕劇が10作品近くありますけれども、それには小説や短編小説がパラレルになって書かれています。それから、『サハリン島』を5年がかりでもって書き上げるわけですが、これはまったくのノンフィクション、ドキュメンタリーです。膨大な註がついていて、むしろ学術論文なのですが、そのなかでもダイアログがあるんです。

例えばシベリアの北の旅籠で世話になったおかみさん、本当に人のいいロシアのおかみさんとの対話。サハリンで会った10才の少年との対話。これはチェーホフが色んな説明によって描くよりも、2ページや3ページのダイアログで書いたほうが、その人間の置かれている生活の本当の姿が一番よく表現できたわけです。ですから彼は、そういうかたちで学術論文にさえダイアログを取り入れる。彼は小説であろうとなんであろうと、ジャンルから越境している、こういうことが言えると思います。

それからもう一つ、越境を申し上げますと、晩年のヤルタでチェーホフは作家のブーニンと親交があったのですが、ブーニンの書いたもののなかに、僕が死んだあと、僕の作品は7年半で忘れ去られるよ、と言ったというのがあります。7年半というのは非常にチェーホフ的ですが。それで、僕の命はもっと短くて6年だなあ、ということを言います。この予言は外れたわけです。彼はその後4年で死んじゃったし、作品は7年半どころか20世紀、21世紀にも、そしてまだこれからも読み継がれていくでしょう。そういう意味で彼は時代からも越境しているということが言えると思います。

色々端折ってしまいましたが、あらゆる枠、あらゆる境界から離れ、越境することで、ボーダレスな生き方、あるいは本質的にボーダレスな作品が実現されている。そういうことで、チェーホフはいつまでも現代の作家として、いつまでも現代人として生き続けることができているのではないか。 この他にも生と死の境界についても言いたかったのですが、先ほどマルツェーヴィチさんがおっしゃっていたので、割愛したいと思います。チェーホフの喜劇の本質が多少でも伝えられたら、と思います。

堀江 どうもありがとうございました。それぞれの方々からご意見いただいたわけですけれども、最後に牧原先生のほうからいただいたお話を通して、少しテーマを絞って、小さいところに持っていきたいと思います。牧原先生は旅というものを通して、チェーホフがものを遠くから見るような訓練を行ったとおっしゃっていましたけれども、このことを先ほどのチュダコフ先生の話にひきつけてみると、彼はものを遠くから見ることで全体をぼうっと見る、というか、どこかを特別取ってきたりしない、全体をそのまま等価の、等しいものとして捉えるわけです。ということは、先ほどチュダコフ先生は、チェーホフは断面を切らないでそのままの生活をそのまま描いているんだ、という話をされたわけですね。そして、あるいは遠くから全体を眺めると、色んなものが見える。色んなものが見えると、当然その中に余分なものもいっぱい入っているわけで、チェーホフはそこであまり意識的な選択をしない、ということだろうと思うんです。

前にチュダコフ先生がお書きになったもののなかで、たしか『黒衣の僧』の最後の話だったと思うのですが、『黒衣の僧』の最後であの男が自殺をする場面ですね、そこで彼が赤い鞄からなにか取り出す、という話がありまして、なぜ死ぬ寸前の話に「赤い」なんていう色がどんな意味を持つのか、というようなお話をなさっていたと思いますけれども、人生のなかで色々なもの、全てのものが見えると、色々な謎が、なぜそこが赤なんだろう、とか、なぜそこが黒なんだろう、といった全てのことが見えてくると、その一つ一つに意味を考えてしまうと謎になってしまう、というわけですね。

例えばチェーホフの『三人姉妹』を例に取りますが、例えば軍医チェプトゥイキンという役のセリフのなかに非常に不思議なセリフがあったりします。これも人生の断片のなかで考えると大いにあり得ることなんですけれども、僕たちはそれを考えれば考えるほど謎になってしまう。それはなにかと言いますと、第二幕だったでしょうか、新聞を見ていたチェプトゥイキンが、バルザックがベルジーチェフという街で結婚した、と突然言うんです。イリーナもそれを繰り返して言うのですけれども、ある知り合いが、私がチェーホフの話をしたときに時代のことをちょっと話しましたら、『三人姉妹』の時代は1853年ですよね、と後で質問なさいまして、僕は一瞬ギクッとしたんですね。

どうしてですか、と聞いたら、バルザックの話が出てきて、軍医が新聞を読みながら「バルザックがある村で結婚」というふうに言っていている、バルザックが結婚したのは1853年で、その時の新聞なんだから、舞台の時代は1853年なんだろう、ということなのですが、実は違いますね。その2、3ページ後に今度はヴェルシーニンのセリフがあり、そのセリフのなかに、つい最近面白い本を読んだ、それはパナマであった疑獄事件に関係した人の本なんだ、というのがありますが、パナマ疑獄という事件は1893年に起きている事件です。ですから当然この舞台は1893年以降のものでなくてはならないのですが、そうするとこの「バルザック、ベルジーチェフで結婚」というのは、一体何を読んだんだろうという謎が残ります。そういった謎、なぜ赤い鞄なんだろう、なぜ赤じゃなくちゃいけないんだろう、なぜその時にこう言ったんだろう、といったことを一つ一つ考えても、結論の出ないようなものばかりなわけです。

それは人生の断片を取捨選択しないで取り上げてみれば、色んなものが含まれてしまうわけで、含まれているものをいちいち全部解明していくと、これはもう、解明しきれないことがたくさん出てくるわけですね。そういったものに関係しているのかな、と思うんですが。今日は第一部より第二部のほうがパネリストが一人少ないわけですから、司会の私も少しパネリストをやらせていただこうかと思っておしゃべりしてしまいましたけれども、そのあたりからちょっとチュダコフ先生にお聞きしたいのは、人生の流れのなかで断片を取ってくると、色々な謎が、関係ないものがいっぱい入ってしまうのではないか、ということです。

チュダコフ それでは先ほど言いました、偶然にそこに入っていたかもしてない色々なもの、偶然のようにそこにあるものについての話を、少し続けさせてください。そういうものというのは、散文にはたくさん出てきまして、例えば『百姓たち』という作品では、ニコライ・チキリデェーエフが病気になって、そして転んでしまうんですね。そのことで解雇されてしまう。もちろんウェイターが転んでしまうような、ものを運べないような人だったら当然解雇されてしまうわけですけれども、ここにもう一つ細かいディテールがあって、彼が運んでいたお盆に乗っていたのは生ハムと豆だったというのですが、それは魚であってもいいわけですよね。でもそういうふうに書いてあるんです。そういうあたかも必要のない正確さというか、細かいディテールがなぜあるのか。私はこのこと を35年ほど前の古い論文で書いたんですけれども、それについて文学評論家で社会派の人が言ったのは、ロシアという国は飢えているのに、スラヴャンスキー・バザールというレストランでは生ハムが出ていたんだということをチェーホフは書きたかったのだ、ということでした。

しかしそうゆう解釈をするのはばかげていますし、直接的にそういう解釈をすること自体に意味はない。例えば他の作品でも、自殺者が新しいオーバーシューズを身につけていた、と書いてあるんですけれども、亡くなる人のオーバーシューズが新しいか古いかなんてどうでもいいことなんです。でも新しいオーバーシューズを身につけていた、と書いてあるんです。これはチェーホフ的な新しいものの見方というか、世界の見方であって、そこにある世界を全面的に、全部を取り込んで見てしまう。それがドストエフスキーのように、ある時点を取って、他のものから完全に断絶させてそこへ集中するといったかたちではなく、そこに偶然にあるもの全部を取り込んでしまう、そういう見方なんです。

チェーホフの描写しているもの、それはここの(ホワイトボード上には内部を斜線で塗られた円と、それを囲むように一回りずつ大きな同心円がふたつ書かれている)、斜線が引いてあるところですけれども、実はそのまわりにホワイトボードでは足りないほども広い世界が描かれていて、そういう広がりのある書き方がなされているので、例えば12ページくらいの短い作品である『犬を連れた奥さん』とか、あるいは『僧正』というものがありますけれども、そういう作品で短いものだと小さな場面しか描かれていないのに、非常に大きなものが伝わってくる、あるいは、書かれてしまう。大きな世界自体を書かなくても、小さな部分だけを書いているだけで、伝わってしまう。これは新しいチェーホフ的な世界の見方でありますが、この新しい方法というのが、文学にとっても、そして作劇にとっても新しいやり方であった、ということです。(内部を斜線で塗られた円のまわりに、山の景色や人の 顔の絵を描きながら)ここ(ホワイトボード)には、風景とか、左側には人びとがいる、というようなことを書いたんですけれども、それは作品には書かれていないんですが、作品のなかで与えられたちょっとしたほのめかしやヒントによって、読者が自分でそういうものを描き足していくわけですね。

そういうふうな書き方をしているので、チェーホフのやり方の新しさは、世界の文学にも、また演劇にも非常に大きな影響を与えました。世界に影響を与えた作家としてはトルストイやドストエフスキーがいますけれども、純粋に文学的な影響という意味ではチェーホフの影響が一番大きかったのではないかと思います。そして、マールイ劇場の演出ですけれども、チェーホフのテクストには特別な、とても慎重で注意深い、丁寧な扱いをしている。いまマールイ劇場というのはそういう意味で特別な状況にあります。全部を書かずに、小さな部分から周りのことが想像できるように作られていることに気づいているような良い演出家の手にかかると、そこまでちゃんと描き出してくれる。

しかし、チェーホフの作品について自分のほうがチェーホフ以上にわかっている、そういう態度で演出をして色々なものを入れてしまったり、変えてしまったり…というようなことをすると、小さな部分を書きながらその境界を超えて広がっていく、そういう広がりが起こるということが見えなくなってしまって、チェーホフの元の作品ではなくなってしまいます。チェーホフの作品について堀江さんがチェーホフの作品の例をお話しになるそうです。

堀江 いまのお話には、少しわかりやすく例を挙げたほうがいいかと思いますが、例えば『三人姉妹』を例に取りますと、第二幕ですが、マーシャが登場してくるところで、マーシャが舞台に入りながら「わかりません、わかりませんわ。もちろん、習慣というのはなかなか無視できないものです」というセリフがありますね。これ、ヴェルシーニンと一緒に舞台に入ってくるわけですが、何が「わかりませんわ」なのかわからないんですね。舞台の裏で話していたことですから。それがそのまま入ってきちゃう。『三人姉妹』なんかを例にとれば、そういったことなんだろうというふうに思います。

逆にここでまたチュダコフ先生に質問があるんですが、わからない部分をどう解釈するかによって、相当さっきの図は変わってくるんではないかと思うんです。つまりわからないことがいっぱいありますよね。そうすると一番最初にチュダコフ先生は、構造を変えてはいけないという図を書かれて、非常に柔らかくてどうにもなるけれども、決められた点は変わらないんだとおっしゃいましたけれども、そのわからない部分を強調したり、例えばなぜ赤い鞄なのか、こういうことをうんと解釈していくと、ある人には理解することがあるわけですよね。これはこうだから赤なんだ、と。そういうふうに、逆にある解釈を打ち出してしまうことも可能なわけです。

そうすると、色んなかたちのチェーホフができるんだろうと思うんですが、チェーホフはそれを知ってて、どんなふうにでも料理してください、私のこの食材から、中華料理を作るのもいいでしょう、フランス料理でもかまいません、と言っているのかもしれないと思うんですが、やはりチェーホフの食材からは ロシア料理しか作れないものなのでしょうか。

チェダコフ とてもいい質問だと思いますけれども、そういうディテールを生に、表面的に解釈してはいけないと思います。つまり、赤い鞄だからそれは赤、狂気を表している、赤い鞄は狂気のシンボルだ、というような直線的な解釈はすべきではない。また、赤い鞄なら赤い鞄だけでなくて、色々なもののつながりがあって、例えば紙が窓枠のところに落ちていたり、それからコブリンの足が毛深かったとか、亡くなった人のことまでそんなふうに言わなくていいんだけど、そういうふうに書いてあったりする。

だから演出家は一つのものだけに注目してしまってはいけなくて、その周囲のつながりのある色々なものの連鎖に目を向けなければならない。チェーホフが亡くなって10年後に、アンドレーエフという作家が書いたんですけれども、チェーホフの舞台で演ずるのは人だけであってはならない。コップとか椅子、コオロギ、軍服、婚約指輪などもチェーホフの劇を演じているべきだ、と。

マルツェーヴィチ そのことは私はよくわかります。マールイ劇場で『復活』を演出したことがあるからです。それを演出するにあたって、チェーホフがトルストイの『復活』について書いたものを読みました。そこでわかったのは、チェーホフは、『復活』のなかではネフリュードフとカチューシャ・マースロヴナの二人の関係という、このラインはあまり好きではなかった。しかしこの『復活』のなかに描かれた家族の将軍たち、兵隊たち、通行人たちのことはたいへん気に入っていた、ということです。

堀江 ありがとうございます。マールイの『三人姉妹』の話にも少し触れたいんですが、いまチュダコフ先生がおっしゃったように、わからない部分、見えない部分の解釈を直線的にしてしまってはいけない、ということはよくわかるんですけれども、一番最初にモスクワ芸術座の40年のダンチェンコの『三人姉妹』をご覧いただきましたが、そこでは逆にディテールを意識的に削っているところがあります。オーリガの「生きている意味がわかったら、わかったらね」 といっているセリフがあって、そのまま芝居が終わってしまっているんです。

しかし、実際のチェーホフの作品ではこんなセリフが入っているんです。これは私が読むよりロシア語でマルツェーヴィチさんに言っていただいたほうがいいんですが、オリガの「なんのために生きてるのか、わかるような気がする。それがわかったら、それがわかったらね!」というセリフの後ですね、チェブトゥイキンが静かに言いますが、これは歌なんです。先ほど浦さんが「呼びかけと応答」というお話をなさいまして、これはおそらく音との関係であるというふうに最後におっしゃっていました。チェーホフは晩年にたくさんの戯曲を書くわけですけれども、戯曲というもののなかにその方法を見いだしたんじゃないかな、というふうに思うんですが、そしてこれも一種の音で、こう言います。「タララ ブンビヤー、シジュー ナ トゥンビ ヤー」、ロシア語では「フショー・ラヴノー、フショー・ラヴノー」、つまり「どうせ同じことさ、どうせ同じことさ」と言うんですね。

オーリガが未来に向かって、「自分たちが生きている意味がわかったらね!」と言っているときに、チェーホフはこのセリフを付け足しているんですが、モスクワ芸術座はこのチェブトゥイキンのセリフを全く省いてしまいました。つまり、見えない部分を見えるようにしたんじゃなくて、既にあるものを逆に省いてしまったわけです。それによってなにか意味が出るのではないかと思うんです。そこで伺いたいのですが、マールイ劇場では一番最後に、このチェブトゥイキンのセリフはあるんですか? マルツェーヴィチさんは最後のチェブトゥイキンのセリフを覚えておられると思うので、一番最後のオーリガのセリフの後がどうなっているか再現していただきたいのですが。

マルツェーヴィチ "Все равно! Все равно!" А она говорит еще раз, "Если бы знать, если бы знать!" (「どうでもいいことだ、どうでもいいことだ」。その後オーリガが再び、「わかったらねぇ、わかったらねぇ」と続ける)

堀江 マールイ劇場の『三人姉妹』では最後は、チェーホフが書いた通りのセリフを全てしゃべって終わる、ということになっているわけですね。モスクワ芸術座が1940年に、それを遡る1929年にスターリンとブハーリンがモスクワ芸術座の『ワーニャ伯父さん』を見て、非常に感激してから、チェーホフ劇がソ連でもやっと陽の目を見ることになります。それまでソ連革命後十数年は、「たそがれの作家」とか、先ほども遠くから見ると言う話がありましたが、「客観主義」であるとか、「無思想である」とか言って非常に批判に晒された時代がありましたが、スターリンとブハーリンが『ワーニャ伯父さん』を見て感激してからはソ連でも徐々に新しいチェーホフ解釈が出てきて、未来に向かっていくような志向を描く、そういったチェーホフ劇を描こうとする。

そうしますと、(本来は)「生きていきましょう、生きていく意味がわかったらね」と言った後に、「どうせ同じことさ」というセリフと、もう一つ音が入ります(が、それを省略することで新解釈に合わせるような演出が出てきてしまう)。これは非常に重要だと思うんですが、最後のチェブトゥイキンのセリフですね。意味があるかわかりませんけれども、「タララ ブンビヤー、シジュー ナ トゥンビ ヤー」と言います。「タララ ブンビヤー」は音ですね。「シジュー ナ トゥンビ ヤー」というのは、「石の上に座って」というふうになっていますが、「トゥンバ」というのは「石」なのかどうか…。確か神西先生の訳でも「路傍の石に座って」という言葉で訳されておりまして、これは名訳ですけれども、最近出た群像社の本では「タララ ブンビヤー、路傍の石に座る僕、どうだっていいじゃないか、どうだっていいことだ」というふうに訳されていまして、素晴らしい訳なのですが、ここは「タララブンビヤー」と「シジューナトゥンべヤー」が語呂合わせになっていて、駄洒落みたいなものなんですね。

だから日本語で訳すんだったらくだらない駄洒落にする必要があるんじゃないかと思うんです。「タララ ブンビヤー、空にはトンビ や」とかですね(笑)、これはいい訳ではありませんが。オーリガがしゃべった言葉に対する、チェブトゥイキンのセリフには、逆に意味があまりあってはいけないだろうと思うんですね。つまり完全な駄洒落であるわけですから。これを当時1940年代のモスクワ芸術座は全く省いてしまったわけですけれども、それが今度のマールイではきちっとあるんだと聞くことができました。そのへんをチュダコフ先生はどうお考えでしょうか。

チュダコフ ネミーロヴィチ=ダンチェンコの演出というのは非常に押さえたものであって、ふざけた場面というか、無意味さというようなものを入れる余地がないのですが、それは『三人姉妹』だけでなくて、『かもめ』においてもそうです。モスクワ芸術座の演出は非常に高いトーンで終わる、というふうになっていて、これはチェーホフのポエチカに完全に合っているものではなかったんです。チェーホフはモスクワ芸術座のやり方の全部を必ずしもいいと思っていたわけでもありませんし、自然主義的なやり方ばかりがいいとも評価していなくて、これは大切で、これは低いものである、というふうなヒエラルキーの付け方をしないというのがチェーホフであって、非常に高いスタイルのものも、非常にどうでもいい、くだらないものも入れてあるのがチェーホフなのです。

堀江 ありがとうございます。最後に一言、チェーホフと旅の話をたくさん書かれている牧原先生に、ご自身も旅をなさっていてモスクワで『三人姉妹』を見ておられると思うので、新しい2004年の『三人姉妹』について言っていただいてシンポジウムを終わりたいと思うのですが。

牧原 チェーホフの場合確かに演出者の意欲をかき立てると言えるし、また掘っても掘っても先がある、というようなことがあって、スタニスラフスキーが「チェーホフは汲みつくせない」と言っておりますけれども、色んなやり方があるし、一番最初に映像でも3パターンも見たわけですね。しかし、正直言って、日本の舞台ではあまり感心するチェーホフにはなかなかお目にかかれない。そういう意味で今度来るマールイ劇場の『かもめ』、『三人姉妹』は、これがチェーホフなんだ、という答えを出してくれている代表的な舞台だと私は感じました。これをご覧になると、チェーホフのことをあれこれ説明するよりもわかるんじゃないかと思います。

堀江 ありがとうございました。そろそろ討論も「汲みつくせど」という感じもありまして、残念ながら時間も来てしまいました。10月2日から始まるマールイ劇場、また来年、再来年と様々なチェーホフ劇が日本で上演されると思いますが、今日のシンポジウムが、みなさんがこれから観劇される際の何らかの糧になれば、と思います。中途半端なかたちになってしまいまして、進行にふつつかな点がありましたけど、どうぞお許し願いたいと思います。改めてチュダコフ先生、マルツェーヴィチさん、牧原先生に拍手をお願いします。長時間に渡ってたいへんな通訳だったと思いますが、通訳のみなさんにも拍手をお願い したいと思います。

1時半から6時まで続いた大変なシンポジウムでございましたが、確かに掘っても掘っても掘りきれない、まだディスカッションの緒についたばかりのところ、そんな感じもいたします。本日のプログラムの改訂版をご覧いただきますと、3枚目にこれからの没後百年に関わる講演会やセミナーのお知らせがありまして、さらにはお話を深め、うかがうことができるチャンスになっています。4枚目にはこのシンポジウムを組織しました日本ロシア文学会の国際交流委員会からのアンケートのお願いがございます。一つよろしくお願いいたします。

二分ほどお時間をいただきます。主催者を代表いたしまして、三つの感謝を捧げたいと思います。第一には、このシンポジウムにこれだけの緊張した雰囲気を保っていただいた観客の皆さまに深く御礼を申し上げます。

それから第二には、外国と日本のパネリストの皆さま、それから司会の方々、通訳の方々――皆さまに心から御礼を申し上げたいと思います。私は若いころにチェーホフを初めて読みましたとき、何とか生きていけるよと励まされたような気がいたしましたが、そのチェーホフの現代性、世界性といったものが少し解きほぐされたかなというような感じがします。キムテフンさん、カムサハムニダ。チュダコフさん、エドゥアルド。マルツェヴィチさん、アグロームノイェ・ヴァム・スパシーバ!

それから三番目の感謝は、キムテフンさんがおっしゃったことですが、天国にいらっしゃるチェーホフさんに捧げたいと思います。これは21世紀からチェーホフさんへの呼びかけのシンポジウムであっただろうと思います。そして、遠くからかもしれませんが、チェーホフさんはきっと微笑んでおられると思うんです。

そんなことで皆さまに、ご自身に対してという意味もこめて、大きな拍手をお願いいたします。これをもって終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

|